←前

買い出しの記録です。

調査報告書06「買い出し記録」

○年△月◇日

【要約】

調査業務の一環として、店舗で使う食材や日用品の買い出しに出かけるようになった。最初は手提げひとつで不安げだった私も、今ではリュックを背負って、お店の人たち軽口を交わせるようになってきている。

ここでは三つの時期に分けて、その変化と記録を簡潔にまとめる。

【第1期:最初のころ(籠だけ)】

初めて「買い出し」を任されたときのことは、今でもよく覚えている。

手提げカゴひとつ持って、ぎこちなく市場に足を運んだ。周囲の目が気になり、値段を聞くだけで緊張した。

とくに最初に声をかけてくれた八百屋のおばさんの、まるい笑顔がありがたくて、ほっとした記憶がある。

商品名を読み上げるように唱えながら、汗だくで戻った日。あれが私の「市場デビュー」だった。

【第2期:すこしあと(リュック)】

お店のお客さんが急に増えてきたので、買い出しの量も多くなってきた。カゴではとうてい足りないので、リュックサックを使うようにした。

荷物が多くても両手が使えて、肩の負担も減るし、重たい調味料類も安心して運べる。

市場の人たちとも、ちょっとした雑談ができるようになった。

「暑いね」「最近は魚が高いよ」そんな何気ない会話に、自分がこの街の“流れ”の中にいることを実感した。

【第3期:最近の様子】

ごく自然に、相手の腕や肩に軽く触れてお礼を言ったり、商品を指さしたりするようになってきた。

以前は「さわるのは失礼だ」と思っていたけれど、こちらの誠意や親しみを表す動作として、場に溶け込んでいる。というか、おばさまたちは、興に乗るとバンバンたたいてくるからこっちも対抗せざるを得ない。

「王女らしさ」ではなく、「この街の一人の若者」として、相手の肌に触れ、温度を感じたとき、「ここにいる」という感覚がより強くなる。

【考察】

買い出しというのは、単に「物を得る」行為ではなく、「場とつながる」行為なのだと思う。

最初のころは、見られるのが怖くて、自分の立ち位置が定まらなかった。

でも今は、誰かと目が合ったとき、「また来たのね」と笑ってもらえる。それがすごくうれしい。

仕事の一環であっても、そこには確かな「生活」がある。

こうして、私は少しずつ、場所と人と、自分自身をつなぎなおしているのかもしれない。

【非公開のメモ】

- リュックの背負い方が、まだ少し不格好。鏡で確認して直したけど、見られていたら恥ずかしい。

- 魚屋のおじさんに「いい笑顔になったな」と言われて、照れた。

- カゴを提げて歩く姿を「似合ってる」と言われた。似合うって、どういう意味だったんだろう。

【執筆の方針】

もう少し自分のことばで書くことにします。

いろいろ書き方を試行錯誤してきましたが、きちんと「報告書」としての形は保ちつつも、自分がどう感じて、どんなふうに動いて、何を思ったのか。そういう記録を、もっと自分の言葉で残しておきたいと思うようになりました。

正式な記録とは違って、これは「私自身の生活記録」でもあります。多少の感情がにじんでも、正直に書くことにします。

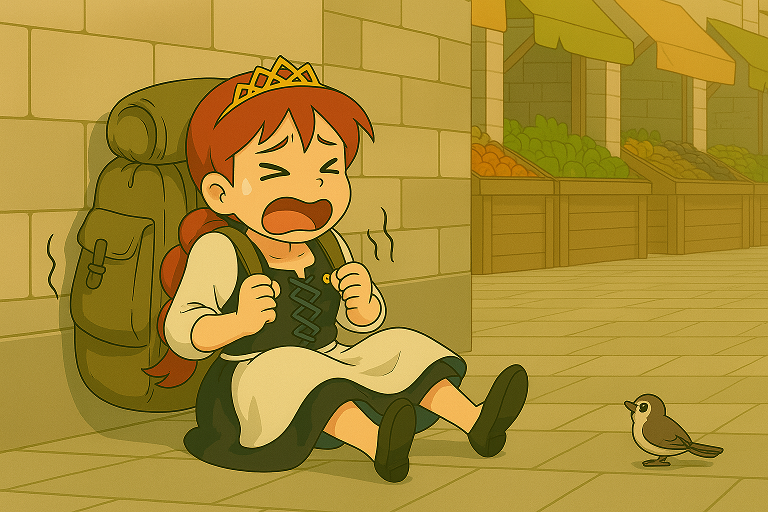

【リュックデビュー】

今日、リュックをちゃんと背負う方法を教わった。

市場のおかみさんが見かねて声をかけてくれて、「そのやり方じゃ、いつまでたっても立てないよ」って笑われた。

たしかに、私はずっと地面に置いたまま両肩でリュックを背負ってから立とうとしていた。何度もよろけてはじたばたしてた。絵に描いたような悪い例。これじゃあ、リュックに押しつぶされるだけだった。

おかみさんは、まずヒザを立てて、その上にリュックをいったん乗せるようにって言った。

片方の肩にひもを通してから、くいっと体をひねって背中に転がすように――まるで服を着るみたいに、力じゃなくて流れで背負うって。

「技があるのよ、姫さん。力じゃないの」って。

やってみたら、ほんとうに楽だった。重さが半分になったみたい。

腰のベルトをぎゅっと締めたら、背筋がしゃんとして、なんだか少しだけ市場の人たちに近づけた気がした。

……にしても、見上げてたスズメにまで笑われてた気がするのは気のせいじゃない。

(本記事の内容はフィクションであり、実在の人物・団体とは関係ありません。また、イラストは生成AIを活用して作成しています。)