金の卵を生むガチョウ

ある男が神様から金の卵を生むガチョウを授かりました。ところが男は、金の卵が少しずつ生まれるのが待ちきれず、ガチョウの中身は丸ごと金だと思いこんで、殺してしまいました。でも、中身には金はまったく入ってませんでした。

このように、強欲な者は、もっと多くを欲しがって、今あるものさえ失うことがあるのです。

(イソップ寓話)

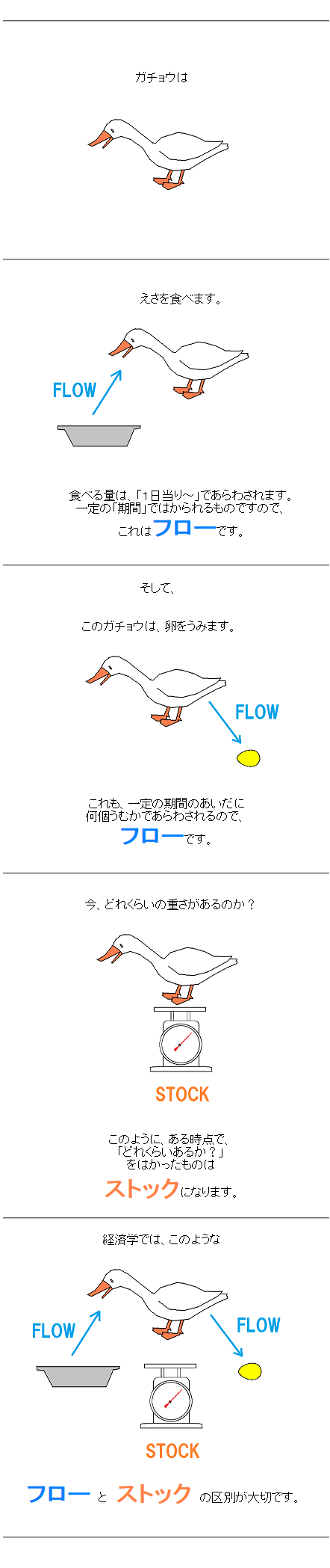

この寓話は、「フロー」と「ストック」という経済学の重要な考え方をつかむのに役立ちます。とくにマクロ経済学で重要です。

「国内総生産」(GDP)は、1年間に国内でうみだされた付加価値の合計ですので、これはフローになります。

「資本」(K)は、ある時点で「どれだけ存在するか?」ですからストックです。この資本を生産という活動に向けると、「投資」(I)になります。投資はフローと考えます。「1年間にこれだけ投資して、どれだけ儲かったか?」という考え方をするからです。

関連項目(経済学道場)

→マクロ経済学「1-1.国民所得とは何か?」