『経済学道場の動画のまとめ (1)かんたん経済学編』の特別付録の、「続編『市場への旅』(不完全競争市場)」の一部をご紹介します。

端末にもよりますが、見開き9枚のうちの3枚分です。

「物語」と「中学の教科書」で経済をまなぶ。

『経済学道場の動画のまとめ (1)かんたん経済学編』の特別付録の、「続編『市場への旅』(不完全競争市場)」の一部をご紹介します。

端末にもよりますが、見開き9枚のうちの3枚分です。

(動画の公開は終了しました。)

2023/09/21電子書籍の新刊を出版しました。

『経済学道場の動画のまとめ (1)かんたん経済学編』

続きを読む 電子書籍新刊『経済学道場の動画のまとめ (1)かんたん経済学編』

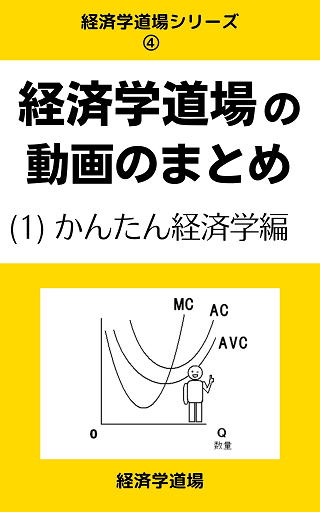

関数をはじめてまなぶとき、ブラックボックスを例にとって説明する場合があります。

これは、「箱の中になにかを入れると、箱からなにかが出てくる」というイメージを持たせるためです。

箱の中にインプットされた値と、アウトプットされた値の間の関係を式であらわしたものが関数です。

(引用:『数式とグラフを使わない経済学の予習: (付録)数式とグラフの考え方 Kindle版』2-2.グラフと関数の関係から)

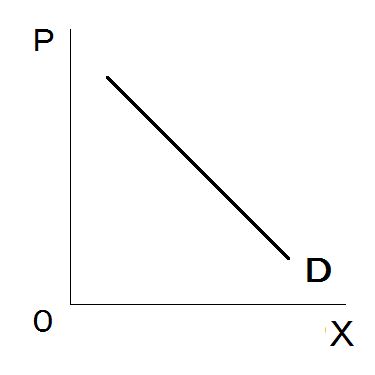

「需要曲線」は、消費者の行動を表します。

一般的に右下がりの形になります。これは、価格が下がると、需要量が増えることを表しています。

中学の公民では、これのことは当然のこととして学習しましたが、経済学では、「なぜ右下がりになるのか?」について、消費者の行動の理由を考えていきます。

経済学が想定する世界では、人々は、自分の欲望に忠実です。消費者は、自分の満足感(効用)を増やすように行動します。この効用は、「効用曲線」で表されます。効用曲線は、「限界効用逓減の法則」により、次のような形が一般的になります。

ただ、この効用曲線だけでは、「需要曲線」の内容を説明できません。

なぜか?

モノの値段である「価格」と、お買い物に使えるお金、つまり「予算」について考えていないからです。

ただ、この価格についても、正確に考える必要があります。たとえば、1個100円のパンが、1個200円になったとしましょう。これは、値上げです。でも、パン以外の商品の価格が10倍になったとしたらどうでしょうか?名目的には値上げですが、実質的には値下げになります。

このように、財の価格について考える場合は、他の財の価格と比較する必要があります。このような価格の考え方を「相対価格」(relative price)といいます。ある財について、この「相対価格」を考える場合、(当たり前ですが)別の財についても取り上げる必要があります。

よって、説明のために、「2つの財」について考えることになります。ここから、「無差別曲線」と「予算制約線」の分析につながります。