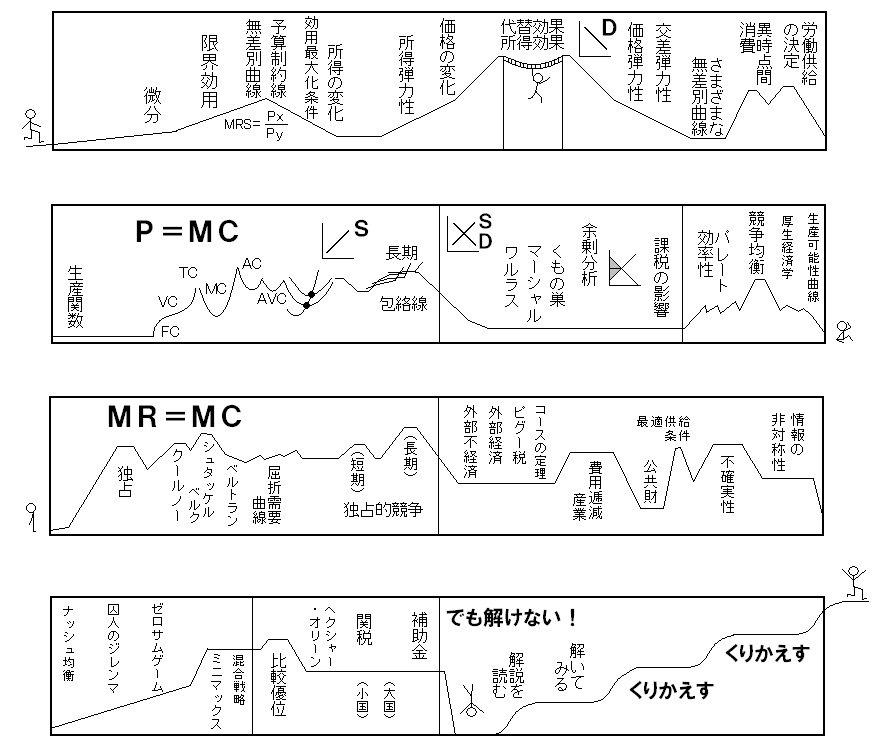

『経済学道場の動画のまとめ (1)かんたん経済学編』の特別付録の、「続編『市場への旅』(不完全競争市場)」の一部をご紹介します。

端末にもよりますが、見開き9枚のうちの3枚分です。

中学からの経済学

『経済学道場の動画のまとめ (1)かんたん経済学編』の特別付録の、「続編『市場への旅』(不完全競争市場)」の一部をご紹介します。

端末にもよりますが、見開き9枚のうちの3枚分です。

(動画の公開は終了しました。)

2023/09/21電子書籍の新刊を出版しました。

『経済学道場の動画のまとめ (1)かんたん経済学編』

続きを読む 電子書籍新刊『経済学道場の動画のまとめ (1)かんたん経済学編』

2023/06/05

電子書籍の新刊を出版しました。

『ミクロ経済学書き込みノートのまとめ』

【内容】

この本は、ミクロ経済学の基礎的な内容をまとめたものです。サイト「経済学道場」(keizaigaku.jp)で、受講生のみなさんに配布している「一問一答ミクロ経済学」(簡易版)をもとに作成したテキスト「ミクロ経済学書き込みノート」について、電子書籍として読みやすく再構成・加筆しました。

【もくじ】

はじめに Preface

ミクロ経済学の全体像 Outline 「価格と資源配分」の旅へ

1.消費者理論 Consumer theory 「需要曲線は右下がり。なぜ?」

2.生産者理論 Producer theory 「供給曲線は右上がり。なぜ?」

3.部分均衡分析 Partial equilibrium 「中学の公民でおなじみ。」

4.一般均衡分析 General equilibrium 「わかった!難しいということが。」

5.不完全競争市場 Imperfect competition 「ミクロの山場!」

6.市場の失敗 Market failure 「政府がやる気を出す理由。」

7.ゲーム理論 Game theory 「戦略の利得」

8.貿易理論 Trade theory 「自由か?保護か?」

あとがき Afterword

【特徴】

・各章のはじめに、「学習の目的」と概要を載せています。

・キーワードや重要な箇所は、( 太字 )という形で示しております。全体で382あります。

・グラフは102個あります。グラフの下には理解を高めるためのコメントを記しております。

本文は52,000字程度で、全体で200頁くらい(kindle換算)です。

ミクロ経済学では、おもに価格の決まりかたを分析します。この価格は、市場(しじょう)において、買い手である消費者と売り手である生産者のやりとりによって決まります。これらの消費者と生産者は、おのおの自分たちの利益が最大になるように行動します。

ただし、消費や生産につかえる資源は有限です。よって、適切に配分する必要があります。ミクロ経済学では、市場をとおして、これらの資源が効率的に配分されることをみていきます。そして、資源配分がうまくいかない状態(独占や市場の失敗)などについても分析していきます。

1.消費者理論 Consumer theory

消費者理論では、「消費者」の行動を分析し、「需要曲線」が「右下がり」の形になる理由についてみていきます。消費者は、予算の制約のもとで、「効用」を最大化するために行動します。

2.生産者理論 Producer theory

生産者理論では、「生産者」の行動を分析し、「供給曲線」が「右上がり」の形になる理由についてみていきます。生産者は、「費用」を考慮に入れて、「利潤」が最大となるように行動します。

3.部分均衡分析 Partial equilibrium

部分均衡分析では、「需要曲線」と「供給曲線」の交点で「均衡価格」と「均衡取引量」がきまり、社会的にのぞましい資源配分が達成されることをみていきます。

4.一般均衡分析 General equilibrium

一般均衡分析では、「1.消費者理論」でまなんだ分析方法を用いて、社会的にのぞましい資源配分についてみていきます。

ここまでは、「完全競争」市場を仮定して、のぞましい資源配分を分析します。

5.不完全競争市場 Imperfect competition

不完全競争市場では、「独占」などをとりあげて、「完全競争」が成立しない場合についてみていきます。

6.市場の失敗 Market failure

市場の失敗では、市場機能がはたらいているにもかかわらず、のぞましい資源配分が達成されない状態をみていきます。

7.ゲーム理論 Game theory

ゲーム理論では、人びとの「行動」の意思決定プロセスを分析します。

8.貿易理論 Trade theory

貿易理論では、ミクロ経済学でまなんだ分析方法を用いて、貿易がおこる理由について分析します。

こちらと合わせてご検討ください。

『数式とグラフを使わない経済学の予習: (付録)数式とグラフの考え方 Kindle版』

炭屋と洗濯屋

炭屋の近所に、洗濯屋がひっこしてきました。炭屋は洗濯屋をたずねて、一緒に住まないかと誘いました。家賃も安くすむし、ほかにもいろいろ便利だろうと、いろんな理由をあげたのですが、洗濯屋いわく、「それはムリだ。わたしが白くしたものを、あんたはススで真っ黒にしてしまうだろうから。」

似た者どうしでないと共同作業は難しいということをこの話はあらわしています。(イソップ寓話)

このお話は、ミクロ経済学『6.市場の失敗』の「6-1.外部性」から、「外部不経済」をあらわしています。

外部性(externality:外部効果)とは、ある経済主体の意思決定(行動)が他の経済主体の意思決定に影響を及ぼすことをいいます。

この寓話の場合、炭屋さんの経済活動が、洗濯屋さんの経済活動に影響を与えることをさします。双方ともに、自分の利益を最大にしようとして経済活動をおこなっています。でも、この両者はあまり相性がよくありません。細かい炭のよごれは、洗濯物には大敵です。

このように、ある経済主体の活動が、他の経済主体の活動にとって不利に働くものを「外部不経済」といいます。例としては「公害」があります。

このお話では、「一緒には住まない」ことで、双方に問題をおこさずにすませるという解決策をとりました。これが可能なのは、この2人が割りと移動が気軽にできる個人だからです。

もし、社会全体でみたらどうでしょうか?モノを綺麗にするサービス業も、燃料を扱う産業も、社会には必要です。

この場合、双方の交渉で解決するやり方と、政府が介入して解決するやり方が考えられます。

政府が介入する場合は、問題の解決コストとして、税金を徴収することが考えられます。このような税金を「ピグー税」といいます。