(イラスト作成には生成AI〔ChatGPT〕を利用しました。)

ある時、犬、羊に行きあいて、言うよう、

「汝(なんじ)に負(おお)せける一石(いちこく)※の米を、ただいま返せ。しからずは、汝を失なわん。」と言う。

羊、大きに驚き、「御辺(ごへん)の米をば、借り奉(たてまつ)る事なし」と言う。

「物語」と「中学の教科書」で経済をまなぶ。

(イラスト作成には生成AI〔ChatGPT〕を利用しました。)

ある時、犬、羊に行きあいて、言うよう、

「汝(なんじ)に負(おお)せける一石(いちこく)※の米を、ただいま返せ。しからずは、汝を失なわん。」と言う。

羊、大きに驚き、「御辺(ごへん)の米をば、借り奉(たてまつ)る事なし」と言う。

炭屋と洗濯屋

炭屋の近所に、洗濯屋がひっこしてきました。炭屋は洗濯屋をたずねて、一緒に住まないかと誘いました。家賃も安くすむし、ほかにもいろいろ便利だろうと、いろんな理由をあげたのですが、洗濯屋いわく、「それはムリだ。わたしが白くしたものを、あんたはススで真っ黒にしてしまうだろうから。」

似た者どうしでないと共同作業は難しいということをこの話はあらわしています。(イソップ寓話)

このお話は、ミクロ経済学『6.市場の失敗』の「6-1.外部性」から、「外部不経済」をあらわしています。

外部性(externality:外部効果)とは、ある経済主体の意思決定(行動)が他の経済主体の意思決定に影響を及ぼすことをいいます。

この寓話の場合、炭屋さんの経済活動が、洗濯屋さんの経済活動に影響を与えることをさします。双方ともに、自分の利益を最大にしようとして経済活動をおこなっています。でも、この両者はあまり相性がよくありません。細かい炭のよごれは、洗濯物には大敵です。

このように、ある経済主体の活動が、他の経済主体の活動にとって不利に働くものを「外部不経済」といいます。例としては「公害」があります。

このお話では、「一緒には住まない」ことで、双方に問題をおこさずにすませるという解決策をとりました。これが可能なのは、この2人が割りと移動が気軽にできる個人だからです。

もし、社会全体でみたらどうでしょうか?モノを綺麗にするサービス業も、燃料を扱う産業も、社会には必要です。

この場合、双方の交渉で解決するやり方と、政府が介入して解決するやり方が考えられます。

政府が介入する場合は、問題の解決コストとして、税金を徴収することが考えられます。このような税金を「ピグー税」といいます。

金の卵を生むガチョウ

ある男が神様から金の卵を生むガチョウを授かりました。ところが男は、金の卵が少しずつ生まれるのが待ちきれず、ガチョウの中身は丸ごと金だと思いこんで、殺してしまいました。でも、中身には金はまったく入ってませんでした。

このように、強欲な者は、もっと多くを欲しがって、今あるものさえ失うことがあるのです。

(イソップ寓話)

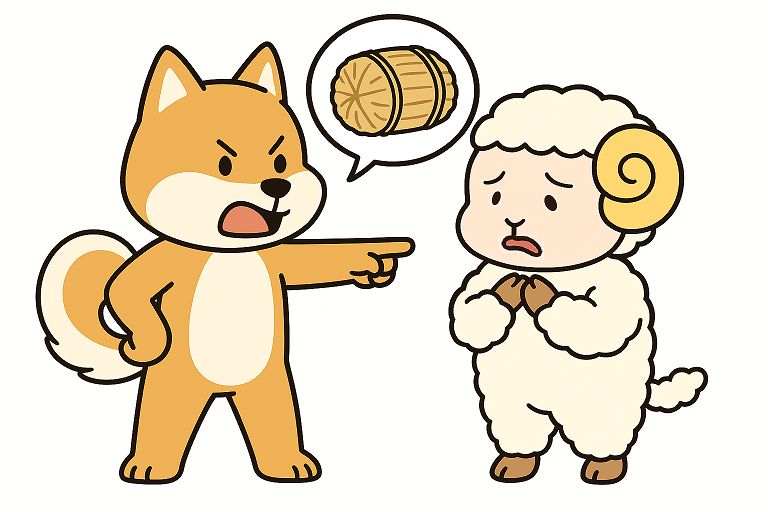

この寓話は、「フロー」と「ストック」という経済学の重要な考え方をつかむのに役立ちます。とくにマクロ経済学で重要です。

「国内総生産」(GDP)は、1年間に国内でうみだされた付加価値の合計ですので、これはフローになります。

「資本」(K)は、ある時点で「どれだけ存在するか?」ですからストックです。この資本を生産という活動に向けると、「投資」(I)になります。投資はフローと考えます。「1年間にこれだけ投資して、どれだけ儲かったか?」という考え方をするからです。

→マクロ経済学「1-1.国民所得とは何か?」

この波紋のイメージが、

エッジワースのボックスダイヤグラムです。

→ ミクロ経済学(4)一般均衡「4-1.パレート効率性」

なんと!

「部分均衡」では1つの財をとりあげましたが、

「一般均衡」では複数の財をとりあげて、お互いに影響を与え合う様子を分析します。

そして、この「ボックスダイヤグラム」では、複数の登場人物(経済主体)の間で、複数の財をどのように分配するかをみていきます。