←前

お菓子をつくって売ってみました。

「ばしょにもおかねがかかる」

あるとき、ひめさまはかんがえました。

「わたしも、なにか売ってみましょう。」

市場(いちば)で、いろいろなものを売(う)っているおみせをみて、かんがえたのです。

では、なにを売りましょうか。

いろいろかんがえましたが、けっきょく、おかしをつくって売ることにしました。

おかしをつくるためのお金(かね)は、ひめさまが調査(ちょうさ)のおしごとでてにいれたお給料(きゅうりょう)をつかうことにしました。じぶんのちからでどれくらいのことができるか、しりたかったからです。

ざいりょうとねんりょうをかって、かまどをかりて、おひめさまはおいしいおかしをつくりました。なぜおいしいかというと、つまみぐいをしてたしかめたからです。

ひめさまは、はりきって市場にでかけました。

ひめさまが市場でおかしを売るじゅんびをしているときに、市場のかんりにんがやってて、いいました。

「ばしょだいをはらってください。」

「おかね、いるんですか?」

「そりゃ、いりますよ。空中(くうちゅう)にうかんで売るのはむりですから。」

たいへんです。ひめさまは、ばしょだいのことをわすれていたのです。

いまもっているのは、1まいのコインだけです。これでは、すこしの時間(じかん)しかつかえません。

しょうがないです。がんばって売りましょう。

ひめさまは、市場のすみで、おかしを売りはじめました。

「おいしいおかしですよ。いかがですか。」

ひめさまはいいました。でも、ちいさいこえしかでません。おみせでは、おおきなこえであいさつをしていますが、こういうところははじめてです。

「かって、ください…」

ぜんぜん売れません。

時間はどんどんすぎていきます。

しばらくたちました。

やっぱり、ぜんぜん売れません。

ああ、どうすればいいのでしょう。

そのとき、かんりにんのいったことをおもいだしました。

「空中にうかんで売る…」

「そうだ!地面(じめん)からはなれれば、ばしょだいはいらないんだ。」

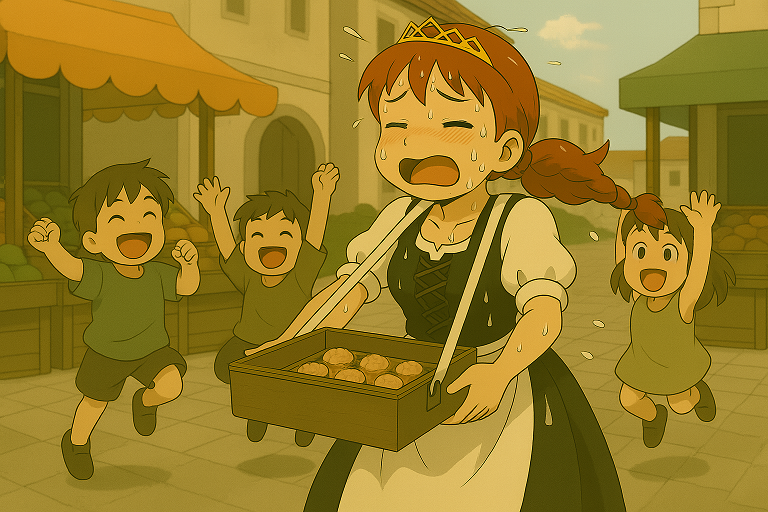

ひめさまは、そのばで、ぴょんぴょん、とびはねました。

「おいしい」ぴょんぴょん

「おかしですよ」ぴょんぴょん

「かって」ぴょんぴょん

「ください」ぴょんぴょん

おおきなこえもでてきました。

こどもたちがやってきて、いっしょにぴょんぴょんしはじめました。

ひめさまは、むちゅうでつづけました。

でも、おかしは、ぼろぼろにくずれてしまいました。

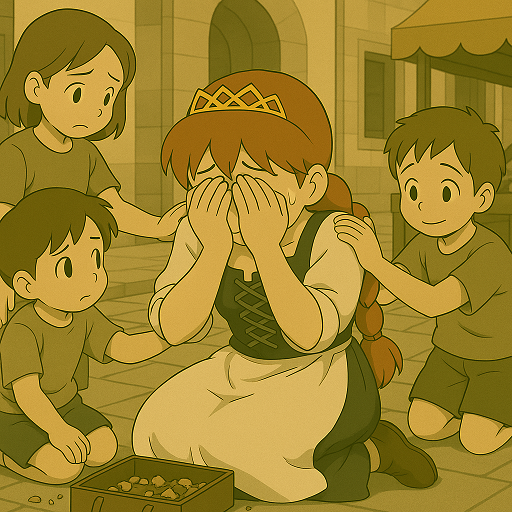

ひめさまは、なきだしました。

こどもたちが、なぐさめてくれました。

「ぼろぼろだけど、うまいよ。」

「おいしい。」

「うまい。」

もう売り物(もの)にならないので、ひめさまはおかしをこどもたちにあげようとしました。

こどもたちはいいました。

「タダはだめだよ。すこししかないけどだすよ。」

「ひめさま、お金にこまってるんでしょ。」

こどもたちは、ぱくぱくとたべています。

「そう、よかった。ありがとう。」

ひめさまも、なみだをながしながらたべています。

「ほんとだ、おいしいわ。」

しっぱいしたけど、つぎはがんばろう。

ひめさまはそうおもいました。

ひめさまは、またひとつしることができました。

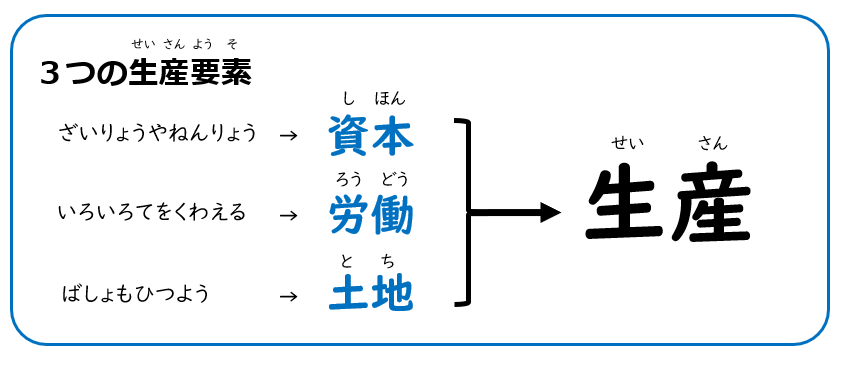

なにかをつくって売るためには、

・ざいりょうやねんりょう

・いろいろてをくわえる

だけではなく、

・ばしょもひつよう

だということを。

調査報告書07「市場での販売体験」

○年△月◇日

【要約】

調査活動の一環として、自作のお菓子を市場で販売するという実地体験を行った。材料の仕入れから製造、販売準備、価格設定に至るまで、自力での経済行為を初めて一貫して経験した。

本報告では、失敗を含めたこの販売活動の経緯と、得られた学びについて記録する。

【準備段階:製造と持ち出し】

今回の調査では、まず販売する商品として「菓子」を選定した。材料費および燃料代は、これまでの調査業務で得た賃金を充当。市場で一般的に流通している価格帯も参考にしながら、オーブンを借りて調理を行った。もちろんレンタル料金は支払った。

味については製造途中に試食を繰り返すことで品質を確認し、自信を持って市場へと向かった。

【場所代の存在を忘れてた】

市場の一角で準備をしていると、市場管理人から市場の利用料金の支払いを求められた。

こちらとしては想定外の出費であった。所持金は銅貨1枚。長時間の出店は不可能と判断し、短時間で効率的に販売することに切り替えた。

この時点で、「商品を売るには、“空間”という重要なコストがある」という初歩的かつ本質的な現実を痛感した。

【工夫と変化:呼び込みと演出】

販売開始当初は声が出ず、買い手の反応も得られなかった。人目のある場で積極的に振る舞うことの困難さをあらためて認識した。

つかえる時間がどんどんすぎていく。そこで、管理人の言葉「空中に浮かんで売るんじゃないんだから」に着想を得て、「地面から離れれば場所代は不要」という発想に転じた。

そこで、ぴょんぴょん跳ねながら呼び込みを行うという奇策に出た。動きに反応した子供たちが集まり、場に活気が生まれた。

【子供たちの言葉】

呼び込みの際に跳ねたことで、お菓子の形が崩れてしまった。もはや売り物にならないと判断し、私はそれを無償で子供たちに渡そうとした。

しかし、子供たちの反応は思いがけないものだった。

- 「タダはだめだよ。すこししかないけど、だすよ。」

- 「ひめさま、お金にこまってるんでしょ。」

子供たちは、ありがたいことに自分たちの持ち金を出してくれた。

彼らの行動は、同情ではなく対等な“取り引き”としての意志を感じさせるものであり、私は深く感動した。

【考察】

今回の調査を通じて、「モノをつくる」ことと「モノを売る」ことの間には、いくつもの段差があると実感した。

原材料・製造工程だけでなく、販売場所、呼び込み、価格調整など、あらゆる要素が売買の成立に影響する。

なによりも、今回の調査で得た最も大切なことは、「売る」という行為は一方的な“提供”ではなく、相手の“応答”によって完成するということだった。

商品が壊れても、値段が合わなくても、それを手にする側の気持ちと行動が、「取り引き」を成立させてくれることがあるのだ。

【非公開のメモ】

- お菓子が崩れてしまって涙が出たけれど、子供たちが受け取ってくれて、本当に救われた。

- 「おいしい」と言いながら一緒に食べてくれたのが嬉しくて、自分でも泣きながら食べた。味は確かにおいしかった。

- 「お金にこまってるんでしょ」という一言が胸に刺さった。私個人はそれほどでもないが、「ひめさま」という立場から、国の財政状況をみると、たしかに「お金にこまってる」としかいいようがない。、

(本記事の内容はフィクションであり、実在の人物・団体とは関係ありません。また、イラストは生成AIを活用して作成しています。)

【補足】経済学の基礎知識「生産要素」

- このおはなしで出てきた「ざいりょうやねんりょう」は、何かをつくるときにつかうものです。これを経済学では「資本(しほん)」といいます。おかしをつくるためのどうぐやオーブンなども、資本です。

- この資本が商品(しょうひん)になるのは、ひとびとがいろいろてをくわえて、あたらしい「価値(かち)」をつけくわえるからです。これを「労働(ろうどう)」といいます。

- そして「ばしょ」は「土地(とち)」です。

これらをまとめて、経済学では「生産要素(せいさんようそ)」といいます。